Krise und sozialer Fortschritt

Franz Rieder • Armut, wer bitte? Armut und Krise (nicht lektorierter Rohentwurf) (Last Update: 20.05.2019)

Armut – ökonomisch

Die Wissenschaft hat uns bei der Bestimmung von

Armut nicht sonderlich viel geholfen. Dass sie eine brauchbare

Relation zwischen Armut und einer, auf die Volkswirtschaft

konzentrierten Krise begründen kann, ist daher unwahrscheinlich.

Natürlich hat Armut auch etwas zu tun mit der Art, wie eine

Gesellschaft, eine Volkswirtschaft ihre Erwerbstätigen in Arbeit

bringt und hält. Die Veränderungen sind allenthalben

sichtbar. Eine Beurteilung, in wie weit diese Veränderungen den

ökonomischen wie den sozialen Fortschritt gleichermaßen

positiv bewerkstelligen, ist da schon schwieriger. Aber bevor wir uns

mit den Schwierigkeiten beschäftigen, widmen wir uns den beiden

grundsätzlich wichtigeren Aspekten, die das Adjektiv: positiv

und das Adverb: gleichermaßen vorstellen.

Der soziale

Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft ist dann als positiv zu

betrachten, wenn mit dem ökonomischen Fortschritt zugleich bzw.

gleichermaßen ein Abbau von realer Armut einher geht. So die

Leitidee der Gründerväter der Sozialen Marktwirtschaft.

Reale Armut lässt sich weder messen mit relativen

Einkommensunterschieden noch sich über sozioökonomische

Schichtenmodelle bestimmen. Reale Armut beschreibt eine Situation

oder eine Befürchtung, in eine Situation zu geraten, in der ein

Mensch an den Rand existenzieller und subsistenzieller Fragen gerät.

„Ich kann mir ein Leben nicht mehr leisten“ ist der

einhellige Ausdruck dieser Lebenslage, in der ein „würdiges“

Leben in Deutschland nicht mehr möglich scheint.

Reale Armut ist bestimmt als eine Lebenslage, in

der der Zugang zu einer existenzsichernden Beschäftigung

nachhaltig erschwert ist. Neben dieser Bestimmung innerhalb von

Erwerbstätigkeit, gibt es auch eine, außerhalb der

erwerbstätigen Bevölkerung. Dort sind vor allem

Rentnerinnen und Rentner betroffen, aber auch alle anderen Bürger

einer Gesellschaft, die unterhalb oder nahe an der Grenze der

subsistenziellen Existenzsicherung leben.

Subsistenziell ist also

eine Bestimmung von Armut, die es in allen Gesellschaftsformen gibt

und sowohl die reale Bedrohung der Existenz durch Hunger wie die

Befürchtung einschließt, die Reproduktionsfähigkeit

der eigenen Existenz verlieren zu können, oder auf ein Maß

eingeschränkt sich vorzustellen, wo ein würdevolles Leben

nicht mehr möglich ist. Dazu gehören Befürchtungen von

Obdachlosigkeit ebenso wie solche von privater Insolvenz mit

folgendem Abstieg in die sozialen Fürsorgesysteme, aber auch

Vorstellungen, an den sog. Rand der Gesellschaft gedrängt zu

werden.

Die Hauptursachen dieser Formen von Armut scheinen hauptsächlich ökonomisch bedingt zu sein. Maßgebliche, ökonomische Faktoren für das Schrumpfen der Mittelschicht hin an den Rand der relativen Armut, die bereits im Berufsleben einsetzen kann, rühren aus Veränderungen am Arbeitsmarkt. Gering-qualifizierte Menschen, deren Auskommen noch vor einiger Zeit Mittelstandsniveau hatte, haben es mittlerweile immer schwerer, Ihre Arbeitskraft am Arbeitsmarkt zu verkaufen und wenn dies gelingt, dann zunehmend zu deutlich geringeren Entlohnungen für diese Gruppen.

Geringqulifizierte finden immer weniger Zugang in

den Dienstleistungsbereich, außer in prekären Jobs der

untersten Lohnskala. Zudem konkurrieren sie bei Tätigkeiten im

Industriesektor zunehmend mit Kräften aus den sog.

Billiglohnländern und also durch die Globalisierung der

Wertschöpfung, was zu einer immer geringeren Entlohnung in

diesem Sektor führt. Dies hat u.a. auch dazu geführt, dass

bis Mitte des Jahres 2010 die Zahl der abhängig Erwerbstätigen,

die auf Grund zu geringer Einkommen auf zusätzliche

Arbeitslosengeld II-Zahlungen angewiesen waren, auf 1,28 Millionen

gestiegen war.

Gleichwohl die Zahl rückläufig ist und

sich bei etwas über 1 Million Menschen eingependelt hat, ist die

Sockel doch recht hoch, zumal die Rückläufigkeit der Zahl

der Aufstocker1

relativiert wird durch die deutlich gestiegene Zahl an

Erwerbstätigen. Deshalb hätte die Zahl der Aufstocker

eigentlich viel deutlicher sinken müssen.

Lag die Zahl der Vollzeitbeschäftigten im Jahr 2010 bei 22,8 Millionen Beschäftigten, stieg sie dann aber kontinuierlich auf knapp 24 Millionen in 2016 an. Noch stärker, nämlich von 13,7 auf 15,3 Millionen, stieg im gleichen Zeitraum die Zahl der Teilzeitbeschäftigten und dieser Typus von Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt ist von eher einer Ausnahme zu einer Regel dort geworden und Beschäftigung zu stark reduzierter Stundenzahl ist in aller Regel nicht existenzsichernd und für viele Menschen bleibt da nur der Gang zur Behörde oder das sog. Multijobben, also arbeiten in mehreren Jobs.

Der Arbeitsmarkt hat gerade im Bereich Teilzeitbeschäftigung eine große Veränderung erfahren mit erheblichen Konsequenzen für die Altersversorgung. Manche Arbeitsverträge selbst im Wissenschaftsbereich haben im Extremfall eine Laufzeit von nur einem Monat. Projektarbeit ist weit verbreitet, nicht immer wird diese auch adäquat bezahlt. Die Flexibilität und Durchlässigkeit der Arbeitsmärkte ist auch erreicht worden durch Zeitarbeit und Minijobs.

Und für viele dieser Zeitarbeiter und (Multi-) Minijobber sind die Rentenbeiträge sehr hoch, gleichzeitig müssen jüngere Arbeitnehmer später mit niedrigeren Rentenzahlungen rechnen. Langfristige Lebensplanung wird unter solchen Bedingungen schwierig und die Befürchtung, schon im Erwerbsleben aber spätestens im Rentenalter in eine existenziell bedrohliche Situation zu kommen, in der die Bedürftigkeit die Lebenslage kennzeichnet, steigt.

Wir sehen also einen ökonomischen Aufschwung, der auch lang anhaltend sich entwickelt auf der einen Seite und einen sozialen Fortschritt, der damit nicht Schritt hält. „Der Aufschwung ging offensichtlich an einem Großteil der Aufstocker vorbei, woran sich zeigt, dass die bloße Zunahme an Jobs allein Erwerbstätige nicht aus der Bedürftigkeit geholt hat. Es kommt auf die Qualität der Jobs an. Und die hat sich in den vergangenen Jahren nicht grundlegend geändert, denn der Beschäftigungsaufbau der vergangenen Jahre hat sich weniger im Bereich der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung als im Sektor atypischer Beschäftigungsverhältnisse abgespielt“.2

Es ist also zu einfach, einen kausalen

Zusammenhang herzustellen zwischen ökonomischer und sozialer

Entwicklung, wie dies gerne allenthalben versucht und versprochen

wird. Wer sich also auch in Zeiten positiver, wirtschaftlicher

Entwicklungen nur in Teilzeit- oder Minijobs wiederfindet, wird von

der ökonomischen Entwicklung nicht in jedem Fall so bevorteilt,

wie es eigentlich zu erwarten wäre.

Menschen, die nicht die

institutionelle Unterstützung bei der Kindererziehung erreicht

oder die aufgrund der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger

auf Vollzeitjobs verzichten müssen, sind von einer

existenzsichernden Beschäftigung auch in Zeiten von

Vollbeschäftigung und Wirtschaftswachstum weit entfernt.

Besonders da, wo Arbeit im Niedriglohnsektor angesiedelt ist, bieten auch Vollzeitjobs trotz des Mindestlohns nicht immer ein existenzsicherndes Einkommen mit anschließender entsprechender Rentenversorgung. Und selbst im mittleren Einkommenssegment reicht vor allem bei größeren Familien das Einkommen eines Elternteils auch aus Vollzeitarbeit allein nicht aus, um über die Runden zu kommen.

Bei der Betrachtung dieser Faktoren: Zeitarbeit, Teilzeit- und Minijobs, finden wir eine wachsende Zahl an Erwerbstätigkeiten im Niedriglohnsektor, ungeachtet der Bildung und Qualifikation der Erwerbstätigen. Aus ihnen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Zuwachs an Armut in einem der wirtschaftlich stärksten westlichen Volkswirtschaften hervorgehen. Und da die institutionelle Unterstützung bei Kinderbetreuung und Versorgung kranker Angehöriger in der Spätphase ihres Lebens erst seit ein paar Jahren einsetzte und selbst bis heute noch keine tragende Unterstützung zur Abwehr von Altersarmut darstellt, dürfte der soziale Fortschritt kaum an Fahrt gewinnen.

Zeitarbeit, Teilzeit- und Minijobs sind arbeitsmarktpolitische Faktoren, keine ursächlich ökonomischen. Dass solche institutionellen Faktoren auf den Arbeitsmarkt und damit auf ökonomisches Handeln in den Unternehmen durchschlagen, heißt also noch nicht, dass Niedriglohnsektoren, prekäre Jobs und Aufstockung ursächlich im ökonomischen Handelns selbst liegen. Wir sagen dagegen, dass die Hemmung bzw. der Rückgang des sozialen Fortschritts ursächlich auf ein Fehlverhalten bzw. auf Fehlentscheidungen der arbeitsmarktpolitischen Institutionen zurück geht.

Armut, wer bitte?

Wir haben vergessen, was Armut ist. Wir, das sind vor allem die Politik, die Wissenschaft und die Menschen, die, aus welchen Gründen auch immer, es nicht nötig zu haben scheinen, sich mit diesem Phänomen zu beschäftigen. Aber Armut gehört zum Leben, ist eine Tatsache wie die Sterblichkeit des Menschen.

Wir kennen Armut nicht mehr, weil wir keine eigene Erfahrung damit haben, weil wir sie verleugnen oder hinter Zahlenrelationen verzaubern. Selbst die sozialpolitischen Zuwendungen an den Sozialstaat legen einen politischen Mehltau über einen vermeintlichen, sozialen Fortschritt, der längst schon zum Stocken kam, früher als manchem politischen Führer und wissenschaftlichem Highflyer lieb ist.

Heute, da die deutsche Wirtschaft noch brummt – deutliche Anzeichen, dass das bald gründlich vorbei sein wird, gibt es zahlreiche, die aber kaum jemanden in Wissenschaft und Politik Ende des Jahres 2018 interessieren – kristallisieren sich zwei völlig konträre Auffassungen über die Wirkungen der sog. Hartz-Reformen aus. Die eine sieht darin einen der wichtigsten Gründe für den Aufschwung, die andere sieht in der Reform des Arbeitsmarktes keine Jobmaschine, sondern eine Armutsfalle.

Wenn Armut heute an die Türen der Arbeitsagentur klopft, dann gilt unter der Maßgabe von „Fördern und Fordern“ das unheilvolle Gesamtpaket der mittlerweile nachreformistischen Zeitenwende: Förderung ist der Staat – Schuld an der Armut resp. Arbeitslosigkeit ist der Mensch. Das erkennt man daran, dass in den Jobagenturen nach ein paar vergeblichen Versuchen, in Arbeit zu kommen, von „Entwicklungshemmnissen“ gesprochen wird. Je mehr jemand sich also bewirbt und Absagen erhält – Gründe sind zweitrangig – desto geringer werden seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt, die aber für Langzeitarbeitslose, Kranke und ältere Menschen (älter ist man bereits ab 49 Jahren) bei dürftigen, statistischen fünf Prozent und weniger liegen.

Nach der Statistik der Jobcenter liest sich das auf den ersten Blick viel besser und die Quote schwankt zwischen 56,4 und 75,5 Prozent. Den jüngsten Erhebungen zufolge lag sie im November 2016 (das sind die jüngsten Zahlen) für Hartz-IV-Empfänger bundesweit bei 67,1 Prozent. Das heißt: Zwei Drittel der Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos waren und deswegen Arbeitslosengeld II erhalten (auch als Hartz IV bezeichnet) und morgen aus der Arbeitslosigkeit heraus eine neue Stelle antreten, werden statistisch auch noch in einem Jahr beschäftigt sein.

Ja, wenn man nicht nur Bewerbung schreibt und Ablehnungen kassiert, dann kommt man wohl in einen Job; gut gefördert. Aber viele dieser Langzeitarbeitslosen werden als Zeitarbeiter eingestellt. Und die Statistik von den Jobcentern erfasst nicht, bei wie vielen Arbeitgebern der Vermittelte nach einem Jahr und mehr gearbeitet hat. Aber man weiß, Zeitarbeit hat in Deutschland dramatisch zugenommen. So gab es in Deutschland im Jahr 2017 rund 11.500 Unternehmen, die ausschließlich oder überwiegend Zeitarbeit betreiben und einen Vermittlungsumsatz von über 21 Mrd. erwirtschafteten. Die hatten also gut zu tun, die 1.03 Mio. Zeitarbeitnehmer im Jahresdurchschnitt in Arbeit zu halten. Für die Vermittler jedenfalls lohnt es sich, einen Zeitarbeitnehmer gleich mehrfach zu vermitteln. Und so finden wir diese Menschen am Ende der Lohnskala bei den „Relativen Armen“ wieder. Für den Menschen und den Arbeitsmarkt zugleich bedeutet das allerdings, dass man mit Hartz aus einem langzeitarbeitslosen Armen einen Langzeitarmen in Teilzeitbeschäftigung gemacht hat; wie genial.

Wenn also von Entwicklungshemmnissen gesprochen werden muss, dann nicht nur auf der Ebene immer schwerer werdender Vermittlungsfähigkeit am Arbeitsmarkt, sondern auch über die Entwicklungshemmnisse im Prozess des sozialen Fortschritts. Aber immerhin haben die Hartz-Reformen Langzeitarbeitslosigkeit und Armut aus den öffentlichen Diskursen gebracht. Und wie sieht heute das Urteil über eine kausale Beziehung zwischen Reformen und Aufschwung aus?

Wie wir bereits sahen, hat Armut trotz einer stark verbesserten Situation auf den Arbeitsmärkten, zugenommen. Trotz der Einführung des Mindestlohns hat Deutschland den größten Niedriglohnsektor in Europa. Es gibt mehr als 45 Millionen Erwerbstätige in der BRD, ein Rekord wahrlich. Aber zugleich gelingt es über Jahre nun schon nicht, den Niedriglohnsektor zu reduzieren und q1ualifizierte Beschäftigung auszubauen, nicht einmal zu erhalten.

Von den 5,3 Millionen Arbeitslosen, 12,5 Prozent Jugendarbeitslosigkeit und 1,8 Millionen Langzeitarbeitslosen sind nur etwa 100.000 Langzeitarbeitslose in sozialversicherungspflichen Jobs, meist gering bezahlte gekommen. Bei den anderen beiden Gruppen sieht es erheblich besser aus, wobei auch viele der 5 Millionen vormals Arbeitslosen in prekären Jobs leben. Sog. Qualifizierungsmaßnahmen, oftmals ein Pleonasmus für Beschäftigungstherapie, schönen die Statistik zudem erheblich.

Schauen wir in die Geschichte ein wenig weiter zurück, dann endete jeder Konjunkturaufschwung mit einer höheren Sockelarbeitslosigkeit als der vorangegangene. Und Armut hat dabei stets auch zugenommen, wenn auch umterminiert und verschoben in Bereiche des Arbeitsmarktes, wo sie vorher nicht zu finden waren. Wir halten fest, Arbeit bedeutet noch lange nicht sozialer Fortschritt.

Drei Diskurse beherrschten die Medien zwecks Legitimierung von Handlungen auf den Arbeitsmärkten. Ein auf den sozialen Fortschritt verschobener, keynesianischer Diskurs, wonach Arbeitsmarktpolitik Sozialpolitik sei. Ähnlich wie die „Tonnenideologie“ der Schwerindustrie in sozialistischer Produktionsplanung gaben die arbeitsmarktpolitischen Institutionen mehr und mehr Geld in die Sozialsysteme und Nachqualifizierungs- wie Umschulungsmaßnahmen in dem Glauben, damit dem Problem der Arbeitslosigkeit beizukommen. Nach dem Motto politischer Einfallslosigkeit: mehr Geld, mehr sozialer Fortschritt war das politische Gewissen beruhigt und der Not von Arbeitslosigkeit und Abstiegsangst hinreichend begegnet. Eine Analyse, ob denn die riesigen Summen auch die gewünschte Wirkung hervorrufen gab es nicht, zumal ja die semantische Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit höchst erfolgreich war. Und, man wusste es in der Politik auch nicht besser.

Stellen in den verwaltungs- und ordnungspolitischen Institutionen wurden nicht neu- oder wiederbesetzt. Die Probleme sehen wir heute in den Staatsdiensten, vor allem in Polizei, Bildungssektor und Justiz. Von der Erhaltungsarbeit der gesamten Infrastruktur der BRD bis hin zum militärischen Bereich wollen wir gar nicht sprechen. Schulen bröseln vor sich hin und sind technisch im Bereich der Lernmittel noch auf dem Stand von Tafel und Griffel, Brücken kaputt, Panzer verrostet, Fluggerät Bodenhocker, Verkehrsinfarkt überall, eGovernment unsichtbar usw.

Der die reale Wirtschaft adressierende Diskurs war damals komplett verengt auf ein Argument: die Wettbewerbsfähigkeit. Und die hatte man wiederum total verengt auf das Argument der Lohn- bzw. der Lohnstückkosten. Oder anders gesagt, die Politik hatte die Globalisierung entdeckt. Da stand also nun ein deutscher oder europäischer Arbeiter gegen einen vietnamesischen oder chinesischen Arbeiter im Wettbewerb oder eben die entsprechenden Arbeitsmärkte aus der Sicht der Lohn- bzw. deren Stückkostenanteile. Vergleicht man nicht die Qualität (inklusive der Produktivität) der Arbeit, sondern nur die Arbeitskosten miteinander, hat man natürlich sogleich auch eine Relation zu den unterschiedlichen Niveaus des sozialen Fortschritts gesetzt. Passt man die Kosten an, zieht man den sozialen Fortschritt natürlich gleich mit hinunter.

Arbeitsmarktpolitik war damals und oft im harmonischen Gleichklang mit der durch die Ökonomik orchestrierten Diskurse der einfältigen Überzeugung, dass unter den Bedingungen der Globalisierung der Faktor Arbeit nicht besser sein muss als in anderen Volkswirtschaften, sondern billiger. Man glaubte, unsere Waren seien zu teuer und dass die deutsche Industrie eben deswegen im Exportgeschäft günstigere Preise braucht. Ergo, die Sozialsysteme müssen gekürzt werden, die Löhne müssen runter, die Beitragssätze resp. Arbeitgeberanteile für den sozialen Fortschritt, also die Lohnstückkostenanteile der Arbeit müssen sinken; schlicht zusammenfasst, die Kosten für die Arbeit müssen runter. Und so geschah es.

Der soziale Fortschritt als der Anteil von existenzsichernder Arbeit in Relation zum wirtschaftlichen Fortschritt wurde nicht nur verringert, sondern auch hinter einem Diskurs gleichsam ausgehebelt, in dem der ökonomische Fortschritt im Prozess der Globalisierung den sozialen Rückschritt in Richtung Armut erfordert. Armut in Europa wurde eine Relation zur Armut in Südostasien und in China.

Armut und Krise

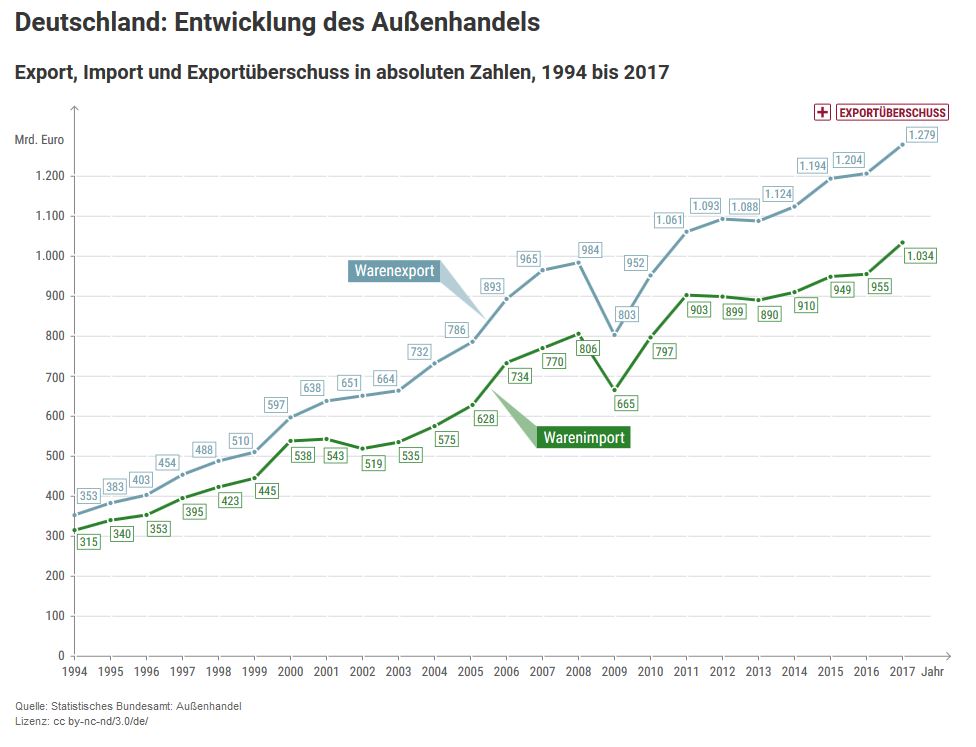

Als die Diskurse um die globale Wettbewerbsfähigkeit begannen und Arbeit deshalb nur als Kostenwettbewerb diskutiert wurde, war genau gesehen von einer schwachen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie nicht die Rede. Im Gegenteil. Bis auf die Jahre 2008 bis 2010 stieg der Exportüberschuss nicht nur kontinuierlich, sondern im Vergleich zu anderen, westlichen Volkswirtschaften erheblich. Und dies seit mindestens 1994, also lange vor dem Glauben an die arbeitsmarktpolitische Energie der Hartz-Reformen.

Wenn die Sozialpolitik und die Arbeitsmarktpolitik

nicht die Ursachen der anhaltenden Wirtschaftskrise waren und beide

auch deshalb keine durchschlagende Wirkung auf die Beendigung der

Krise für sich beanspruchen konnten, was war dann ursächlich

für die Krise wie deren Beendigung?

Wir sehen auch für

diese Phase der Wirtschaftsentwicklung weder die Ursachen noch die

Lösung der Krise in ökonomischen Entscheidungen und

Verhaltensweisen, sondern in geldpolitischen. Die Geldpolitik der EZB

war ab 1999 der entscheidende und treibende Faktor, der auf den

deutschen Arbeitsmarkt und die Wirtschaftsleistung mehr als alle

sozalökonomischen wie wettbewerbspolitischen Maßnahmen

durchgeschlagen hat.

Aufgrund der Senkung der Lohnstückkosten sind die Löhne am Ende der Krise in Bezug zur Wirtschaftsleistung insgesamt langsamer gestiegen und in den für die deutschen Exporte so entscheidenden Segmenten wie etwa Automobil und Maschinenbau sogar gesunken. Aber die Krise selbst hatte nicht wesentlich mit einer zu „faulen“ deutschen Bevölkerung zu tun, die sich genüsslich in die sozialstaatliche Hängematte der Langzeitarbeitslosigkeit gelegt hatte, noch mit einem zu teuren und deshalb nicht global wettbewerbsfähigen Arbeitsmarkt. Und gleichwohl die Inflexibilität, also die strukturelle Versteifung des deutschen Arbeitsmarktes, die in der Tat erheblich durch die Hartz-Reformen an Anpassungsfähigkeit an die globalen Bedingungen gewonnen hat, besorgniserregend war, war sie doch nicht mit ursächlich für die Krise.

Die Ursachen der Krise findet man in der

Geldpolitik der EZB. Und diese Geldpolitik ist eine Politik, die die

Krise der politischen Institutionen in Europa und in jedem einzelnen

Staat der EU deutlich hat werden lassen; jedenfalls für den, der

sie sehen will und kann.

Um gleich vorweg mit einem folgenschweren

Irrtum aufzuräumen; die Vorgeschichte der Euro- und der

EU-Krise, die geografisch richtig gesehen in den USA als Bankenkrise

begann, wurde zu Unrecht von führenden Ökonomen damals so

beschrieben, als wäre sie wie die Flut, die Hamburg 1962 fast

verschlang, aus den USA nach Europa geschwappt wie ein Schicksal,

gegen das die EU keine Mittel hatte. Das ist falsch.

Wie in

Hamburg damals waren die Deiche, die die expansive Geldpolitik hätten

eindämmen können, zu niedrig und zu schwach, aber der

„Klimawandel“ in der Geldpolitik war jedem bekannt. Man

hätte das Hochwasser erwarten und Gegenmaßen frühzeitig

ergreifen können. Die zur Vorgeschichte zählenden

„Kapitalströme innerhalb der Eurozone“,

also jene, die vom Norden Europas in den Süden flossen und hier

gemeint sind, sollen Krisenauslöser gewesen sein. Damit gehen

die Autoren des „Consensus“3

ein wenig zu weit. Demnach seien nicht die Staatsschulden

verantwortlich für die Krise, sondern diese im Verein mit der

Verschuldung der Privathaushalte. Dies gilt eher für die USA,

aber nicht für Europa insgesamt und im speziellen nicht für

Deutschland.

Wie könnte es auch sein, dass der

Wirtschaftsboom in Deutschland von zwei Seiten einer schweren

„Crisis“, den Staats- wie den Privatschulden betrieben

worden wäre? Kann man sich in Kreisen der Ökonomik so

irren? Denn die Frage, warum die Krise nicht in ganz Europa ausbrach,

steht ostentativ im Raum.

Es gibt eine kurze Antwort auf diese

Fragen: Der Consensus umschreibt gar keine Krisengründe, sondern

beschreibt Krisenphänomene. Aber selbst gut beschriebene

Phänomene beschreiben in einem Wirtschaftsraum nicht die

Auswirkungen eines Teiles der Volkswirtschaften auf einen anderen

Teil an Volkswirtschaften darin, müssen alle Einzelwirtschaften

doch in irgend einer Art Realtion untereinander bestehen.

Fassen wir den Consensus zusammen, dann lesen wir, dass Verschuldung im Süden der EU zu Wirtschafts- und Staatskrisen, aber im Norden zu Wirtschaftswachstum geführt haben. Gründe für beide wäre ein recht launisches Finanzkapital, das mal nach Süden und dann nach Norden fließt, immer den Kursen resp. Renditen hinterher. Das ist zwar nicht ganz unrichtig, aber wir denken, das kann so nicht stehen bleiben. Und auch nicht die damit verbundene, notorisch falsche These, dass da, wo das Finanzkapital (oder der Kapitalismus) sich abwendet, aus welchen Ländern es sich zurückzieht, stets Armut einzieht. Dann wäre das Kapital Ursache von allem und der Ideologie genüge getan; so einfach.

Als das Finanzkapital auf die Euro-Zone traf,

hatten vorher alle Volkswirtschaften ihre eignen Zinssätze, ihre

eigene Inflation. Nun musste die EZB eine Zinspolitik machen, die den

gesamten Euroraum als einen einheitlichen betrachtete, gab es ja

nurmehr eine Währung.

Waren damals die Zinsen in Ländern

wie Griechenland, Spanien, Portugal sehr niedrig, waren sie in

Deutschland hoch. Griechenland, Portugal und Italien waren bereits

vor dem Eintritt in den Euro chronisch verschuldet, wiesen hohe und

steigende Staatsdefizite aus. Trotzdem profitierten sie in

erheblichen Maße vom Euro und den internationalen Investoren,

die durchaus launisch sein können, die aber gleichzeitig solange

keine so untreuen Gäste sind, solange Renditen mit hoher

Wahrscheinlichkeit, also risiko-adäquate Renditen zu haben sind;

wir sehen, auch mit schwierigen Gästen kann man ordentliche

Feste feiern.

In Deutschland sah damals die Situation so aus, als läge die Krise auf den Arbeitsmärkten. Hätte es damals aber den Euro nicht gegeben – und die Kosten der Integration der neuen Bundesländer in die BRD-Wirtschaft – dann hätte es wohl keiner Hartz-Reformen bedurft. Hartnäckig aber hält sich in den öffentlichen Diskursen eine Auffassung, dass die Effekte der Hartz-Refomen auf den Arbeitsmärkten sich derart positiv ausgewirkt hätten, dass mit den sinkenden Arbeitskosten die Wirtschaftskraft an Dynamik zugelegt hat.

Was man aber zur gleichen Zeit beobachten konnte, war, dass es in Europa und in den Schwellenländern zu einer vermehrten Nachfrage nach Produkten „made in Germany“ kam, vor allem Maschinen, Automobile und Chemie. Und aus den etwa sieben Millionen Erwerbslosen bzw. Langzeitarbeitslosen sind bis heute knapp fünf Millionen in Teilzeitarbeit, Minijobs, ein paar Ich-AGs wollen wir nicht vergessen. Der Sockel an Schwarzarbeit hat sich, durch Androhung von Sanktionen, zudem in Putz-Ags und Minijobs verwandelt und gleichzeitig dass Niveau der Abstiegsangst in relative Armut entsprechend vergrößert.

Die deutsche Jugendarbeitslosigkeit ist gleich

Null, in den Ländern des europäischen Südens dagegen

beängstigend angestiegen. Die Staatsschulden von Deutschland

sind entlang der steil ansteigenden Exportquote und der

Beschäftigungsquote unter den Maastricht-Satz von 60% des BIP

gefallen, während Irland, Griechenland und neuerdings auch

Italien vor Staatsbankrotten stehen. Wer allein schon bis hierin

keinen Perspektivwechsel von den Arbeits- zu den Finanzmärkten

anstrengt, hat wohl Gründe, die sich nur ihm erschließen.

Der Blick aber auf die Geschehnisse auf den Finanzmärkten gibt

immer und zugleich einen Einblick in die politische Ökonomie,

die die Rahmenbedingungen der Finanzmärkte über die

entsprechenden politischen Finanzmarkt-Institutionen, das sind vor

allem die internationalen bzw. transnationalen Notenbanken, die

nationalen Geschäftsbanken, die Regulierungsbehörden eines

Währungsraumes sowie die Institutionen, die zur Abwicklung bzw.

zur Rettung und Sicherung staatlicher wie privater Geldhaushalte

eingesetzt werden oder bestehen.

Allein schon aus einem Grund

können wir behaupten, dass die Finanzmärkte stets zugleich

auch die politischen Institutionen in den Blick nehmen, die weit mehr

mit verantworten als die traditionellen Geschäftstätigkeiten

der Banken, nämlich die Versorgung der Wirtschaft mit Geld.

Dieser Grund liegt allein schon in der Größe der

weltweiten Wirtschaftsleistung im Vergleich mit den weltweiten

Finanzmärkten, die bei etwa 4:1, oder 315 Billionen zu 80

Billionen US-Dollar jährlich liegt.

Krise und sozialer Fortschritt

Der Glaube an die arbeitsmarktpolitische Energie der Hartz-Reformen ist vor allem bei jenen auf Kritik gestoßen, die aus einer Perspektive der gesamten EU und des Euros auf die Krisen in den einzelnen betroffenen Staaten blickten. Generell gilt ein ehernes Gesetz der Ökonomie, dass aus volkswirtschaftlichen Krisen allein der Weg herausführt, der mit starken Investitionen und ökonomisch tragfähigen Innovationen gepflastert ist. Wir ergänzen, es brauchte in Europa eine performante Geldpolitik, um den volkswirtschaftlichen Krisen den brüchigen Boden zu entziehen. Aber die gab es nicht.

Unter Performanz-Gesichtspunkten betrachtet, war

die Geldpolitik in Europa nach 2008 ein Underperformer. In Hinblick

auf die europäische Bankenregulierung zum Schutz der Sparer und

zur Sicherung der Finanzfunktionen der Volkswirtschaften war das noch

weniger. Im Ergebnis bedeutet das für die deutschen Sparer einen

riesigen Verlust an Vermögen bei Sparkonten und

Lebensversicherungen und eine deutliche Bremse des sozialen

Fortschritts. Und das Versagen der Bankenregulierung hat nicht nur in

den europäischen Krisenstaaten, sondern in ganz Europa

versagt.

Zwei Faktoren mag man noch durchgehen lassen, erstens,

dass die Banken zu groß geworden waren. Zweitens, dass deren

Geschäfte weit über das hinausgegangen sind, was zum

traditionellen und über die Jahrhunderte hinweg stabilen

Geschäftsmodell der Banken gehörte. Nun, in der Krise zeigt

sich, dass die Komplexität der Geschäftsmodelle und deren

Verzahnung von Investmentbanking und Kreditvergabe der

Risikokontrolle geschadet haben, falls überhaupt eine

Risikokontrolle, die diesen Namen verdiente, vorhanden gewesen

war.

Aber drittens hatte sich zwischen Banken und den politischen

Institutionen der Heimatstaaten ein geradezu überkostspieliges,

enges Verhältnis aufgebaut. Banken und Banker waren von

politischen Mandatsträgern kaum noch in ihrer Funktion zu

unterscheiden. Mit jedem Sack Geld, der aus den Banken herausgetragen

wurde nahmen die an politischem Gewicht zu; manchmal schienen Banken

auch unter einer Art Sonderrecht zu stehen, das ihnen so ziemlich

alles erlaubte, was auf den Geld- und Finanzmärkten, vor allem

im Investmentbanking machbar war; besonders der Eigenhandel erwies

sich nachträglich neben der Entwicklung und den Vertrieb von

undurchschaubaren Kapitalmarktinstrumenten als Rudel Wölfe im

Schafspelzen.

Wie wir bereits vorher festgestellt haben, hätte eine seriöse Regulierung der Banken vor allem einen höheren Eigenkapitalbestand und zweitens in ganz Europa für Kreditnehmer deutlich höhere Eigenkapitalforderungen für Kredite, und das nicht nur bei Hypotheken-Darlehen, einfordern müssen. Dass es so weit kommen durfte, dass wie in den Fällen von Griechenland, Spanien und Irland die Bürger der Krisenstaaten ihre Banken haben retten müssen und die Shareholder der Pleite-Institute relativ glimpflich dagegen davon kamen, ist ein Skandal.

Der Politik-Skandal meint nun noch nachträglich die Mär erzählen zu dürfen, dass niemand die Probleme des Finanzsektors habe vorhersehen können; was für ein politisches Armutszeugnis. Wenn niemand in Irland – und in Europa – mitbekommen hat, dass die Anglo-Irish Bank eine zweieinhalb mal so hohe Bilanzsumme in ihren Büchern hatte wie der irische Staat an Steuereinnahmen in seinem Haushalt auswies, dann müssen alle Augen blind gewesen und der Geruchssinn ausgefallen sein; das stank ja zum Himmel.

Über einhundert Milliarden an Bilanzsumme und das meiste davon an Hauskrediten. Irland ist gewissermaßen ein Paradebeispiel dafür, wie scheinbares Wirtschaftswachstum und sozialer Fortschritt in Wahrheit nichts anderes ist, als eine politische Fehlsteuerung der Ökonomie in die Krise hinein. Irland gehörte einmal mit zum Armenhaus Europas. Seit Anfang der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts gelang dem Land ein spektakulärer Aufstieg vom Armenhaus zum zweitreichsten Mitgliedsstaat der EU, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf. Wer hingeschaut hat, musste die zeitgleich sich ausbreitende, dramatisch wachsende Ungleichheit der Wohlstandsverteilung sehen.

Irland lockte mit extrem niedrigen Unternehmenssteuern und einer gute Infrastruktur zahlreiche Investoren vor allem aus den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland ins Land. Irlands Banken boten sagenhafte Zinsen den deutschen Sparern und machte es der eigenen Bevölkerung extrem leicht, an Hauskredite zu kommen. Der größte Teil der irischen Wertschöpfung floss ins Ausland, der Anteil der Löhne am Bruttoinlandsprodukt sank bis zum Ende der neunziger Jahre kontinuierlich von 77% auf schließlich 58%. Der ausgezeichnete Leistungsbilanzüberschuss aus Exporten täuschte darüber hinweg, dass dem ein etwa entsprechender Saldo an Gewinntransfers an die ausländischen Investoren gegenüber stand.

Für die Investoren ein Paradies, für den Faktor Arbeit ein fataler Irrtum. Denn in dem Maße, wie die Arbeitslosigkeit zurück ging stiegen die Nominallöhne. Der Wochenlohn in der Industrie lag im Jahr 2006 um mehr als 50 Prozent höher als noch 1998. Aber gleichzeitig wurde die Kaufkraft durch die hohen Inflationsraten von jährlich über zwei bis zu fünf Prozent belastet und so die reale Kaufkraft erheblich geschmälert. Das Preisniveau schnellte über den EU-Durchschnitt und obwohl die Nominallöhne in den Boomjahren zwar stark gestiegen waren, wuchsen sie real eher schwach und vergrößerten stetig die ungleiche Wohlstandverteilung.

Steigende Nominallöhne und niedrige Arbeitslosigkeit ließen die Iren zu wahren Hausbaumeistern werden. Zwischen 1995 und 2006 verdreifachten sich die jährlichen Fertigstellungen von Häusern und Wohnungen im Privatbesitz. Die Handelsbilanz drehte sich um, das Wachstum kam ja nun aus der Binnennachfrage und der Überschuss fiel in nur fünf Jahren zwischen 2002-2007 um satte vierzig Prozent. Weil die Gewinntransfers an die ausländischen Investoren weiter anhielten und bei jährlich immerhin rund 14% des BIP lagen, drehte die Zahlungsbilanz ab 2005 kräftig ins Minus. Das Land begann also relativ über seine Verhältnisse zu leben.

Zwischen 1997 und 2007 wies Irland Haushaltsüberschüsse aus, war also ein Land mit sparsamem Staat. Im gleichen Zeitraum halbierte sich die Staatsverschuldung des Landes sogar und lag am Ende bei lediglich 25% des BIP. Aber Irlands Bürger lebten deutlich über ihre Verhältnisse. Alimentiert wurden sie durch die Banken, die weder bei den Risiken der privaten Schuldner noch bei ihrer immer riskanteren Refinanzierung auf den internationalen Kapitalmärkten irgend welche Probleme sahen; man wollte sie einfach nicht sehen. Und so ähnelte die Situation im Grundsatz mit der in den USA vor Ausbruch der Finanzkrise. In Irland spreizte sich die Verteilung der Wertschöpfung weiterhin in zunehmende Ungleichheit, aber die reichlich sprudelnden Kredite der Banken, die fast jeden beliebigen Nachschub von den europäischen Investoren bekamen, wiegten die Bürger in der scheinbaren, finanziellen Sicherheit und dem Gefühl, sich immer mehr leisten und am Boom lange teilhaben zu können; nur war die Teilnahme leider kreditfinanziert und die irische Währung der Euro und nicht der US-Dollar.

Dann kam der Crash. 2008 würde es ungemütlich an den heimischen Kaminen und die Parties in den Hausgärten wurden wegen aufziehenden Schuldengewitter abgesagt. Aus war es plötzlich mit der günstigen Refinanzierung der irischen Banken auf den internationalen Finanzmärkten. Kredite brachen in beiden Segmenten ein, private wie geschäftliche, und mit ihnen das irische Wachstum. Dann, zwischen 2007 und 2010 erwischte es die Arbeitsmärkte, auf denen sich die Arbeitslosigkeit sprunghaft verdreifachte. Die Bürger waren insolvent und die Banken saßen vor seitenweisen uneintreibbaren Krediten, die die Bilanzen rot färbten.

So rot, dass das Eigenkapital der Banken aufgezehrt war und auch kein Schuldenschnitt allein mehr die Banken retten konnte. Die politische Ökonomie hatte sich verzockt und rief nun die Bürger zur Rettung. Und für diese Rettung des Bankensektors vor dem Totalbankrott musste der irische Staat die über zehn Jahre akkumulierten Haushaltsüberschüsse binnen zwei Jahren in die Rettung der Banken stecken; dieser Wohlstandsgewinn war nun weg und zeigt sich als ein Pyrrhussieg.

Anmerkungen:

1 Aufstocker

sind in der Terminologie der Bundesagentur für Arbeit Personen,

die Leistungen nach dem SGB II ergänzend zum Arbeitslosengeld

(Arbeitslosengeld I) erhalten.

Vgl: Bundesagentur für Arbeit

(Hrsg.): Zweites Buch Sozialgesetzbuch – SGB II. Fachliche

Weisungen§ 7 SGB II Leistungsberechtigte. 10. August 2016, S.

31 / 7.78.

Dies kann der Fall sein, wenn die Ansprüche auf

Arbeitslosengeld I zu gering sind, um das Existenzminimum zu decken.

In der Umgangssprache in Deutschland ist Aufstocker ein Begriff für

Personen, die mit ihrer Beschäftigung ein so geringes Einkommen

erzielen, dass sie ergänzend finanzielle Leistungen vom

Jobcenter erhalten. Die Arbeitsmarktstatistik spricht hier jedoch

offiziell von „erwerbstätigen Arbeitslosengeld

II-Beziehern“ oder „Ergänzern“.

2 Vgl. Informationsportal atypische und prekäre Beschäftigung.

3 "Importantly,

the EZ Crisis should not be thought of as a government debt crisis

in its origin – even though it evolved into one.

Apart from

Greece, the nations that ended up with bailouts were not those with

the highest debt-to-GDP ratios.

Belgium and Italy sailed into the

Crisis with public debts of about 100% of GDP and yet did not end up

with Troika programmes;

Ireland and Spain, with ratios under 40%,

needed bailouts.

The real culprits were the large intra-EZ

capital flows that emerged in the decade before the Crisis.

These

imbalances baked problems into the EZ ‘cake’ that would

explode in the 2010s. All the nations stricken by the Crisis were

running current account deficits. None of those running current

account surpluses were hit."

Rebooting

the Eurozone: Step 1 – Agreeing a Crisis narrative . By

Richard Baldwin, Thorsten Beck, Agnès Bénassy-Quéré,

Olivier Blanchard, Giancarlo Corsetti, Paul de Grauwe, Wouter den

Haan, Francesco Giavazzi, Daniel Gros, Sebnem Kalemli-Ozcan, Stefano

Micossi, Elias Papaioannou, Paolo Pesenti, Christopher Pissarides,

Guido Tabellini and Beatrice Weder di Mauro.

zurück ...

weiter ...

Ihr Kommentar

Falls Sie Stellung nehmen, etwas ergänzen oder korrigieren möchten, können sie das hier gerne tun. Wir freuen uns über Ihre Nachricht.